Envoyés par l'Etat français pour parcourir les Pyrénées d'ouest en est en 1821, Joseph Antoine Cervini et Antoine Ignace Melling ont partagé leurs impressions dans un ouvrage paru en 1830 (Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises...), dont je poursuis ici la retranscription.

Nous avons pu voir dans les articles précédents les premières étapes de leur voyage dans le département des Pyrénées-Orientales.

Il est temps désormais pour nos deux compères de se diriger vers Perpignan. Partant de Saint-Paul-de-Fenouillet, ils passent notamment par Estagel, où c'est jour de fête, puis par Peyrestortes et Cases-de-Pène ("Cazasses"), qui leur donne l'occasion d'apercevoir l'ermitage Notre-Dame-de-Pène. Les descriptions sont brèves car ils craignent de ne pas arriver à Perpignan avant la fermeture des portes de la ville, en passant par Le Vernet (alors un village à l'extérieur des fortifications).

|

| Carte de 1830 présentant le trajet de Melling et Cervini en 1821 |

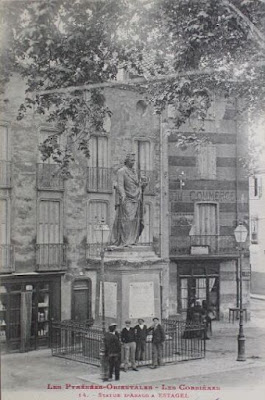

Trois heures suffisent à peine pour arriver de Saint-Paul à Estagel par une assez bonne route qui longe la rivière de Maury dont les eaux vont grossir l'Agly. Des vignes, des oliviers, voilà les seules productions végétales que l'on aperçoit à droite et à gauche du chemin, dominé des deux côtés par des rochers et des montagnes peu élevées. Arrivés à Estagel, petite ville de 1600 habitants, nous fûmes très-étonnés de trouver une affluence considérable et beaucoup de mouvement sur la place de la principale église. Mais notre surprise cessa en apprenant que la multitude qui s'y était assemblée célébrait par la danse catalane la fête patronale de l'endroit. Cette danse, qui ne ressemble en rien à ce que nous avions vu jusques-là, nous parut des plus piquantes, mais pressés par l'heure avancée de la journée, et ayant appris que les portes de la ville de Perpignan se fermaient à huit heures et demie, nous nous remimes en marche avec quelques regret de quitter cette scène animée, pittoresque et où régnait la plus franche et la plus vive gaité.

Jusques-là nous avions été assez satisfaits de la route, mais d'Estagel à Peyrestortes le trajet fut des plus désagréables. Le chemin est peu large, dégradé et fort difficile ; tracé dans le terrain de transport et d'alluvion, au milieu des attérissements résultant des débris de roches entrainés par les eaux, il passe sur un sol graveleux et pierreux ; la chaussée est recouverte de cailloux roulés, déposés par les rivières et les torrents débordés à la suite des orages et des fortes pluies de l'hiver.

En passant devant Cazasses, que l'on aperçoit au-dessus de la rive gauche de l'Agly, nous vimes sur le haut du roc Redan, que nous avions à notre droite, l'Ermitage de N.-D. des Pennes que l'on venait de restaurer. Le sentier par lequel on parvient à cet ermitage est taillé dans le roc et serpente au pied de plusieurs niches en maçonnerie assez délabrées qui paraissent être des stations d'un Calvaire. Nous étions tellement épuisés par la chaleur que nous n'eûmes pas le courage d'y monter ; d'ailleurs il se faisait tard et il nous restait à peine le temps d'arriver à Perpignan avant la fermeture des portes. Nous poursuivimes donc notre voyage de Peyrestortes au Vernet, où la route départementale que nous avions suivie, débouche sur la grande route de Narbonne à Perpignan. Du joli petit village de Vernet au chef-lieu de département que nous venons de nommer, nous hâtames notre marche, de manière que nous nous trouvâmes à la porte Notre-Dame et nous la franchimes précisément à l'instant où le tambour de la retraite annonçait qu'elle allait se fermer. Nous allâmes loger à l'hôtel du Petit Paris.

Source texte et carte : Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises et les départements adjacents (1830) [domaine public] via Rosalis (Bib. num de Toulouse)

Crédit carte postale : Brun frères (vers 1910) [domaine public]

Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

.jpg)