Envoyés par l'Etat français pour parcourir les Pyrénées d'ouest en est en 1821, Joseph Antoine Cervini et Antoine Ignace Melling ont partagé leurs impressions dans un ouvrage paru en 1830 (Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises...), dont je poursuis ici la retranscription.

Nous avons pu voir dans les articles précédents les premières étapes de leur voyage dans le département des Pyrénées-Orientales.

Dans le précédent compte-rendu, Cervini concluait par ces mots : Nous hâtames notre marche, de manière que nous nous trouvâmes à la porte Notre-Dame et nous la franchîmes précisément à l'instant où le tambour de la retraite annonçait qu'elle allait se fermer.

|

| La porte Notre-Dame et le Castillet de nos jours. |

La dite porte Notre-Dame était justement défendue par le Castillet, dont Cervini va nous faire une belle description, ainsi que de l'aspect général des remparts de la ville. Mais avant cela, il n'oublie pas que son ouvrage s'adresse à des Parisiens plutôt qu'à des provinciaux, et il prend donc la peine de faire un petit rappel historique sur la province du Roussillon, et ce tout en prenant soin de citer ses sources !

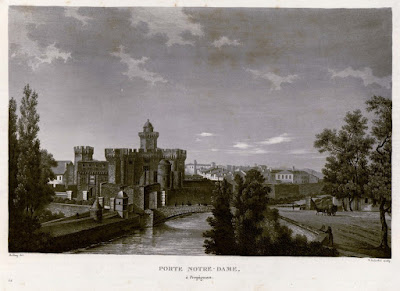

Porte Notre-Dame à Perpignan

Ce n'est que dans le XIe siècle que l'histoire fait mention de la ville de Perpignan. Cette ville, capitale du Roussillon (1), fut léguée sous ce nom par Guinard, son dernier comte, à Alphonse II, roi d'Aragon, en 1172, et ce prince qui la fit entourer de remparts y mourut à la fin du XIIe siècle. Dans le partage que Jacques I fit de ses États entre ses enfants en 1262, le Roussillon échut à don Jacques qui prit le titre de Roi de Majorque. Ce prince mit aussi tous ses soins à faire fortifier la ville de Perpignan où il établit sa résidence. Le fortin qui commande la Porte Notre-Dame fut construit alors sur la petite rivière de la Basse pour mettre à couvert la ville du côté de la France, et on l'appela Castillet ou petit château pour le distinguer du Castel ou château, nom affecté à la partie de la citadelle où se trouve le donjon. Le Castillet a beaucoup de rapport par son architecture avec les monuments construits en Espagne du temps de la domination des Maures. Il est bâti en briques, et son architecture mérite d'autant plus de fixer l'attention que c'est la seule de son genre qui existe en France. La planche suivante en donne l'aspect (2).

| |

| La porte Notre-Dame à Perpignan en 1821. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir) |

La ville de Perpignan avec son enceinte de figure ovale, se trouve sur la rive droite de la Tet et dans l'emplacement d'une ancienne ville municipale qui portait le nom de Fluvius Ebusus. Elle s'étend en partie dans la plaine, en partie elle s'élève sur une colline, et le mouvement du terrain où elle est bâtie en rend l'aspect moins monotone et plus agréable, en empêchant du moins que la majeure partie des maisons ne soient cachées derrière ses murs. Les remparts, bâtis en briques, entourés de bons fossés et d'une très grande élévation, sont flanqués de bastions avec des tenailles, des demi-lunes et des chemins couverts. La ville est baignée par la petite rivière de la Basse dont le cours sépare les anciennes fortifications des nouvelles, construites d'après le système et les tracés de Vauban. Elle a trois entrées principales : la première est la porte Notre-Dame où aboutit la route de Narbonne dont nous avons parlé ; la seconde est-celle de Saint-Martin ou d'Espagne, et la troisième ouvre la voie qui conduit à la mer en passant par le village de Canet dont elle porte le nom. Il en existe cependant encore une autre appelée porte du Sel, mais elle sert uniquement de communication des fortifications de la place à Ville-Neuve.

Notes

(1) Cette contrée tirait ce nom de la ville de Ruscino, capitale des Sardones, peuples qui étaient de la dépendance de la Gaule narbonnaise. Du mot Ruscino on a fait Rossilio ou Roussilio et enfin Roussillon. Au démembrement de l'empire romain, Charlemagne et son fils Louis-le-Débonnaire la divisèrent en comtés de Roussillon et de Conflans.

(2) C'est dans la Géographie du département des Pyrénées-Orientales dont M. F. Jalabert, ancien député est l'auteur, que nous avons puisé une partie des faits historiques et des renseignements statistiques que nos recherches et nos observations n'auraient pu nous fournir. Ces emprunts faits au profit de nos lecteurs sont de notre part un hommage sincère rendu au savoir d'un des hommes les plus recommandables et les plus distingués de ce département.

|

| Le Castillet en 1905, avant démolition du bastion. |

Note 1 : La Géographie du département des Pyrénées-Orientales de F. Jalabert, citée par Cervini, était parue à Perpignan en 1819 chez Tastu. (notice BnF)

Note 2 : On sait aujourd'hui que Perpignan n'a jamais porté le nom de Fluvius (ou Flavius) Ebusus. Cette idée est venue au 17e siècle d'une inscription ancienne trouvée dans la ville et plutôt en rapport avec Ebusus, ville des Baléares devenue Ibiza.

Source texte et illustration : Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises et les départements adjacents (1830) [domaine public] via Rosalis (Bib. num de Toulouse)

Crédit photo Castillet de nos jours : H2k4 [cc-by-sa] ,via Wikimedia Commons

Crédit carte postale 1905 : ND phot. [domaine public, via Wikimedia Commons

Note 2 : On sait aujourd'hui que Perpignan n'a jamais porté le nom de Fluvius (ou Flavius) Ebusus. Cette idée est venue au 17e siècle d'une inscription ancienne trouvée dans la ville et plutôt en rapport avec Ebusus, ville des Baléares devenue Ibiza.

Source texte et illustration : Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises et les départements adjacents (1830) [domaine public] via Rosalis (Bib. num de Toulouse)

Crédit photo Castillet de nos jours : H2k4 [cc-by-sa] ,via Wikimedia Commons

Crédit carte postale 1905 : ND phot. [domaine public, via Wikimedia Commons

Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

+2.JPG)