Du Barcarès à Saint-Hippolyte en passant par l'étang de Salses

Nous avions pu lire dans un précédent article le début du récit fait en août 1906 par l'ingénieur agricole P. Carles, invité par les frères Joué, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, à venir inspecter les plantations de vignes de la région. Il commençait par ses premières impressions à Saint-Laurent-de-la-Salanque, ainsi que la description des préparatifs et de l'organisation de la fête locale. Il terminait avec une première visite au Barcarès.

Dans cette deuxième partie, publiée dans le n° du 2 décembre 1906 de la revue L'Agriculteur moderne, l'ingénieur Carles poursuit ses explorations. Repartant de la plage du Barcarès, où nous l'avions laissé, il se baigne puis se dirige vers l'étang de Salses (orthographié Salces à l'époque). Il y décrit les cultures, la pêche et également le mode opératoire des familles qui s'y rendent pour pique-niquer, pour y déguster aussi bien des coquillages pêchés sur place que la fameuse bouillinade du Barcarès.

Le jour suivant l'ingénieur Carles inspecte les vignes de Saint-Hippolyte dont il constate qu'elles sont très touchées par différentes maladies. S'en suivait un très long passage technique que j'ai retiré du texte principal, mais que l'on peut lire en cliquant sur le lien approprié pour tout savoir sur les maladies de la vigne et leurs traitements à l'époque.

Enfin, on trouve ici et là quelques allusions à la fête de Saint-Laurent qui se poursuit durant tout ce temps, et à celle de Saint-Hippolyte qui débute aussi.

Note : les intertitres sont de mon fait et ont été rajoutés pour aérer un peu le texte.

|

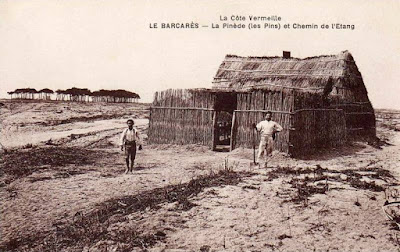

| Bain de soleil sur la plage du Barcarès |

Dans cette deuxième partie, publiée dans le n° du 2 décembre 1906 de la revue L'Agriculteur moderne, l'ingénieur Carles poursuit ses explorations. Repartant de la plage du Barcarès, où nous l'avions laissé, il se baigne puis se dirige vers l'étang de Salses (orthographié Salces à l'époque). Il y décrit les cultures, la pêche et également le mode opératoire des familles qui s'y rendent pour pique-niquer, pour y déguster aussi bien des coquillages pêchés sur place que la fameuse bouillinade du Barcarès.

Le jour suivant l'ingénieur Carles inspecte les vignes de Saint-Hippolyte dont il constate qu'elles sont très touchées par différentes maladies. S'en suivait un très long passage technique que j'ai retiré du texte principal, mais que l'on peut lire en cliquant sur le lien approprié pour tout savoir sur les maladies de la vigne et leurs traitements à l'époque.

Enfin, on trouve ici et là quelques allusions à la fête de Saint-Laurent qui se poursuit durant tout ce temps, et à celle de Saint-Hippolyte qui débute aussi.

Note : les intertitres sont de mon fait et ont été rajoutés pour aérer un peu le texte.

En Salanque

(suite)

(suite)

De la plage du Barcarès vers l'étang de Salses

A notre arrivée au Barcarès, nous visitons la plage, une quarantaine de balancelles sont sur le sable. Beaucoup de baigneurs. D'un côté, de gros blocs de pierre pour empêcher l'Agly de continuer à ensabler l'endroit où vont généralement aborder les barques. Puis, du côté de l'étang de Salces une ligne de pins, quelques constructions qui sont les métairies de M. Berlioz. Enfin à l'ouest découpant sa silhouette blanche, se dresse le cap de Leucate derrière lequel s'abrite la station balnéaire de la Franqui. Inutile de dire qu'après un bain, notre retour à Saint-Laurent s'effectue sans incident et que le bal dure la moitié de la nuit.

Le vendredi 12 est encore un jour de fête pour Saint-Laurent. Nous allons à l'étang de Salces. La route est bordée de saules, de tamaris, de guimauve ; plus on avance, plus les terrains paraissent salés. La culture a essayé de s'emparer de ces immenses champs ; l'avoine y réussit très mal, la luzerne très peu, la vigne sur Solonis grâce aux terrages a donné en plusieurs endroits des résultats, mais ce qui a le mieux réussi c'est la culture de l'asperge.

Cette culture déjà si répandue aux environs de Saint-Laurent s'étendra encore et permettra d'exploiter des terrains que seuls des atriplex, des soudes, des statices garnissent.

Le vendredi 12 est encore un jour de fête pour Saint-Laurent. Nous allons à l'étang de Salces. La route est bordée de saules, de tamaris, de guimauve ; plus on avance, plus les terrains paraissent salés. La culture a essayé de s'emparer de ces immenses champs ; l'avoine y réussit très mal, la luzerne très peu, la vigne sur Solonis grâce aux terrages a donné en plusieurs endroits des résultats, mais ce qui a le mieux réussi c'est la culture de l'asperge.

Cette culture déjà si répandue aux environs de Saint-Laurent s'étendra encore et permettra d'exploiter des terrains que seuls des atriplex, des soudes, des statices garnissent.

Pique-nique au bord de l'étang de Salses

A l'endroit où nous touchons à l'étang paraît une petite plage. Plusieurs familles y sont installées. Nombreuses personnes se baignent ; les chevaux, les voitures même sont amenés dans l'eau assez loin du rivage ; à 50 mètres en effet l'eau n'arrive qu'à hauteur des reins. Une barque avec une voile improvisée aborde, elle porte des bourdès, coquille connue sous le nom scientifique de cardium edule et des franquets ou crabes. La pêche des bourdès se fait dans l'étang en promenant dans le sable un râteau auquel est attaché un filet. Cette coquille est de beaucoup inférieure à la clovisse, tant comme qualité que comme quantité. Elle est cependant assez goûtée des habitants de la Salanque.

Grande fête le soir à Saint-Laurent. Sur le champ de foire, dans la grand'rue, au bal, grande débauche de gisclets, tubes remplis d'eau plus ou moins parfumée que l'on projette sur les promeneurs.

Grande fête le soir à Saint-Laurent. Sur le champ de foire, dans la grand'rue, au bal, grande débauche de gisclets, tubes remplis d'eau plus ou moins parfumée que l'on projette sur les promeneurs.

Bouillinade du Barcarès et vignes malades de Saint-Hippolyte

Le lendemain samedi les Laurentins, pour terminer la fête, se rendent en foule au Barcarès ou sur les bords de l'étang de Salces pour faire la boulinado, c'est-à-dire la bouillabaise traditionnelle que l'on mange sur le pain, car l'usage veut que l'on ne prenne pas d'assiette. Dérogeant aux usages du pays, nous allons visiter les vignobles près de Saint-Hippolyte, ce que mon ami Léon Joué, appelle le pays de l'anthracnose. Et du fait, c'est bien ce nom qui convient à cette région. Difficilement dans l'Hérault, on peut s'imaginer les dégâts et la mortalité occasionnés par cette redoutable maladie cryptogamique. En entier, ayminates (mesure locale, correspondant à 60 ares), disparaissent. Il semble qu'il existe une corrélation entre l'intensité du mal et les endroits où les brouillards marins se sont arrêtés. [suite de la description technique des maladies de la vigne]

|

| La Place de la République à Saint-Hippolyte |

Fête à Saint-Hippolyte et retour vers Saint-Laurent

Enfin nous gagnons Saint-Hippolyte à travers les vignes. De distance en distance paraissent des pompes ou des tuyaux sortant du sol, auxquels on adapte le corps de pompe. Les forages de cette nature sont communs dans ce pays où l'eau est si près de la surface. Forage et pompe arrivent en tout à 70, 80 fr. Notre arrivée à Saint-Hippolyte est saluée par une quantité de gros canards qui barbottent dans un ruisseau infect. Sur la place a lieu le bail de la criadas, car c'est aujourd'hui la fête de la localité. Sous de très beaux platanes et juchés sur une charrette, quatre musiciens soufflent dans leur instrument ; la prima (nom catalan du hautbois), exécute de superbes variations, mais le bal ne nous tente guère. Après nous être rafraichis, ce dont nous avions un besoin réel, nous nous préparions à gagner Saint-Laurent, lorsque près de l'église, arrêté par un troupeau de barbarins croisés de mérinos, probablement issus de l'ancienne bergerie de Perpignan, un monsieur installé sur une cariole nous offre une place.

Léon Joué me le présente : M. Ravachol. Et c'est en compagnie de l'homonyme du fameux anarchiste qu'un petit cheval corse nous porte devant notre domicile.

P. Carles

(A Suivre)

Source : L'Agriculteur moderne du 25 novembre 1906 [domaine public] via le fonds numérisé de la Médiathèque de Perpignan.

Photo coquillage : Benjamin Féron [cc-by-sa]

Crédits cartes postales :

* Bain de soleil : Editions Labouche (Toulouse), début 20e siècle [domaine public]

* Saint-Hippolyte : Editeur inconnu, début 20e siècle [domaine public]

Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !