Un petit air de paradis...

Depuis plusieurs siècles déjà, les touristes britanniques fréquentent les Pyrénées, que ce soit par curiosité, par désir d'aventure ou pour les bienfaits de ses diverses stations thermales. Les différentes vallées des Pyrénées-Orientales n'ont pas échappé à cet intérêt d'outre-Manche et c'est donc sans surprise que l'on peut lire dans Le Canigou du 5 juin 1880 la retranscription d'un article rédigé par une anglaise, livrant ses impressions pyrénéennes à ses compatriotes. Ayant séjourné à Amélie-les-Bains puis à Prades, on pourrait penser à première vue qu'elle a nettement préféré la sous-préfecture du Conflent et, surtout, son hôtel de résidence. Mais ce n'est en fait pas si simple... |

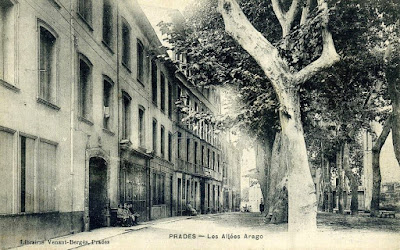

| Les allées Arago à Prades |

Miss Bewly, une anglaise, vient de publier dans une revue de Londres, Goost-Words, un article sur nos Pyrénées, plein d'humour, de franchise et de joyeuseté. Cet article, vu sa longueur et le manque d'espace, nous oblige à ne prendre que la partie où l'auteur nous parle de Prades :

« Vers le milieu d'avril, les vents d'ouest sont insupportables à Amélie. Ils nous apportent une fournaise. Mon docteur me conseilla le séjour de Prades. Un chemin de traverse peut vous conduire d'Amélie à Prades ; je conseille cependant aux touristes qui ne sont pas très forts la voie de Perpignan.

« Prades est une charmante petite ville située dans une délicieuse vallée du côté nord du Canigou et non loin des contreforts qui forment sa base. De Prades l'on peut faire de très jolies excursions... Et puis, quelle chose imposante que de voir le Canigou recevant sur sa couronne de neige les derniers rayons d'un soleil couchant !

« L'une des plus grandes attractions de Prades, c'est l'hôtel January. Mlle J... est la perfection des hôtesses, et je crois qu'elle trouve le bonheur de sa vie dans le bien-être de ses convives. Elle cherche pour eux toutes les délicatesses, et sa sollicitude est toujours éveillée ; le gourmet le plus difficile est obligé d'avouer que tout est parfait.

« La bonne qualité du boeuf à Prades est incontestable ; il se fond dans la bouche comme un bonbon, - tandis qu'à Amélie il est presque toujours coriace.

« Les mots ne sauraient décrire Mlle J... et sa table d'hôte, ses déjeuners et ses diners. La chère demoiselle sert quelquefois ses convives elle-même. Elle tourne autour de la table en tourmentant ses lèvres, vous presse de manger du ton le plus insinuant, et vous dit d'un air irrésistible.

« - N'est-ce pas que c'est délicieux ?

« Et vous vous empressez de répondre :

« - Oui.

« Puis à un autre :

« - Tenez... ceci est très bon... je vous conseille d'en manger.

« Et avant que vous ayez eu le temps de répondre, le morceau tombe dans votre assiette. Quelquefois l'on vous sert des foies de poulets cuits avec des herbes odorantes, de superbes mayonnaises, ou bien quelque chose d'inconnu mais délicat avec un goût d'Ambroise.

« Les prix pour ces sortes de fêtes et les confortables chambres à coucher sont comme ceux d'Amélie très raisonnables. Si Mlle J... pouvait transporter son hôtel par dessus le Canigou et le placer à Palalda, ce lieu serait un petit paradis. » O.T.

Pourquoi Palalda ?

La dernière page du journal contient une publicité pour des consultations à l'hôtel January les vendredis d'un dentiste américain au nom prédisposé : le docteur John Moeller ! Sans doute valait-il mieux le consulter, lui, plutôt que son concurrent présent à la foire de Prades à cette même époque et qui revendiquait le titre de champion des arracheurs de dent !

Note : Le temps m'a manqué pour faire plus de recherches à propos de ce délicieux hôtel January. Il est en tout cas déjà recommandé par le « Guide to the south of France and to the north of Italy » en 1873. N'hésitez pas à partager des informations en commentaire, si vous en avez !

Source article et publicité :

Le Canigou du 5 juin 1880 [domaine public] via le fonds numérisé de la bibliothèque de Perpignan.

Carte postale : Librairie Venant-Bergès (début 20ème siècle) [domaine public]

Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !