Des acteurs au niveau et des spectateurs enthousiastes

Le journal Al Galliner est un ancien hebdomadaire paraissant jadis à Perpignan dans les années 1880. Son objet principal était constitué de chroniques sans aucune pitié des principaux spectacles de la ville, en majorité les pièces de théâtre ou les opéras présentés au théâtre municipal. C'était aussi une tribune féroce (et souvent drôle) envers la politique culturelle de la municipalité et parfois envers les artistes eux-mêmes. Enfin, le journal se plaisait également à rapporter les bruits de couloir, les rumeurs du moment ou toute autre histoire insolite alors objet de discussion dans le milieu perpignanais, souvent en en faisant des récits amusants.

Mais Al Galliner ne se cantonnait pas toujours exclusivement à Perpignan, ainsi que le prouve son numéro du 10 février 1884, dans lequel nous est décrite avec enthousiasme l'ambiance au théâtre de Céret, à tel point que l'on aurait presque l'impression d'y être !

Al Galliner partout

Théâtre de Céret. - Car à Céret il y a un théâtre. Ne vous attendez pas, si vous y allez, à vous trouver dans une salle luxueuse ou seulement confortable, ni loges ni fauteuils mais des chaises et des planches. Une grande cave débarrassée de ses tonneaux, au fond de laquelle on a dressé une scène ; quelques vieux décors, un rideau très défraîchi représentant un paysage, tel est ce théâtre. Ah ! j'oubliais, le directeur craignant un auditoire turbulent a eu soin de faire peindre sur le mur : Il est défendu de crier. Mais un Cérétois né malin a gratté une lettre du dernier mot si bien qu'il est maintenant dangereux de lire à haute voix la dite inscription.

Mais quelle foule, grand Dieu ! Il ne faudrait pas songer à trouver place une demi-heure avant le lever du rideau. Bien plus, les personnes ayant des places réservées ont toutes les peines du monde à traverser la cohue des gens qui se pressent contre les murs.

Dimanche dernier on donnait la première représentation de Lazare le Pâtre. Les rôles ont été fort biens tenus ma foi ! dans ce drame si émouvant et de longue haleine. - Le Pâtre Salviati a très vivement impressionné le public, Come de Médicis a été imposant de sagesse et de dignité dans ses jugements. Très bonne la duchesse de Médicis.

En somme, la troupe a été écrasée sous les applaudissements du public et la collecte faite par Mme Allau a du être, croyons-nous, très fructueuse.

Nous avons remarqué dans la salle l'élite de la société de Céret.

M. Roussel ne peut manquer de faire recette tous les jours de spectacle, mais nous lui recommandons de veiller à ne pas laisser entrer plus de monde que la salle ne peut en contenir, il pourrait lui arriver quelque désagrément.

Un passant.

|

| Illustration de H. Taxardo en 1840 pour l'Acte III scène XI de Lazare le Pâtre |

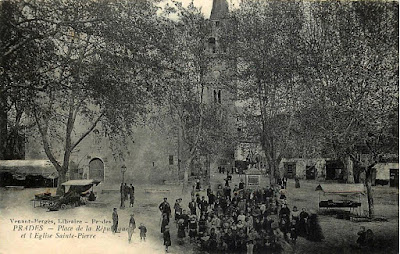

Une salle de spectacle à Céret...

De nos jours et depuis plusieurs décennies déjà, Céret dispose d'une véritable salle de spectacles : la Salle de l'Union (reconstruite récemment). En 1884, il fallait se contenter d'une cave à vin, d'une scène rudimentaire, et de chaises et de bancs. Mais ni la motivation des acteurs ni celle du public ne faisaient défaut, c'est le principal, et la petite ville de Céret (3800 habitants à l'époque) pouvait ainsi elle aussi avoir sa saison théâtrale.

...pour les Cérétois ou les Cérétans ?

On remarque que le journaliste qualifie les habitants de Cérétois, alors qu'aujourd'hui (et depuis longtemps déjà) c'est le terme de Cérétan qui est utilisé. Le Dictionnaire géographique et administratif de la France de Paul Joanne, paru à la fin du XIXème siècle et qui donne les gentilés pour toutes les communes de France, indique que l'on dit Cérétois, tout en précisant que localement on préfère l'usage de Cérétenc et Cérétenque (de la même manière que l'on qualifie encore par exemple les habitants de Banyuls, les Banyulencs), forme elle aussi désormais tombée en désuétude.

Un mot sur le spectacle

La pièce représentée ce jour là est Lazare le Pâtre. Jouée pour la première fois à Paris en 1840, ce n'est donc pas une nouveauté, mais une pièce à succès de Joseph Bouchardy (1810-1870), auteur de nombreuses pièces très populaires (et souvent longues), aux intrigues passablement compliquées et pleines de rebondissements.

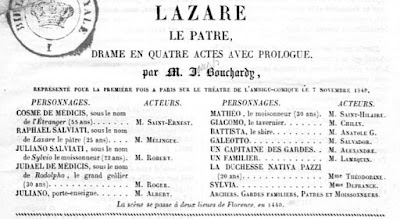

Lazare le Pâtre est une pièce en quatre Actes avec Prologue et l'histoire se passe près de Florence, en Italie, vers 1440. L'image ci-dessous montre la liste des personnages telle que publiée en 1840.

|

| Les personnages de Lazare le Pâtre |

Sources

Al Galliner du 10 février 1884 [domaine public] via le fonds numérisé de la Médiathèque de Perpignan

Paul Joanne (dir.), Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies, Hachette, 1890-1905 [domaine public] via Gallica (article sur Céret)

Photos : Fabricio Cardenas [cc-by-sa]

Illustration pour l'Acte III scène XI : H. Taxardo [domaine public]

Retrouvez ici tous les articles de ce blog concernant Céret.

Ce blog vous intéresse ? Vous pouvez vous y abonner

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !

en bas à droite de cette page dans la section Membres.

Cet article vous a intéressé ? Partagez-le !